Publicada en Quieora con traducciones al it-fr-en-es-gr-pt-dk

Amigos míos queridos, amigas mías queridas,

Pocas cosas hay más reconfortantes que escribir cartas a los más queridos amigos de una vida en momentos como este. Espero que esta que os escribo os encuentre bien y tan bellos como os llevo conmigo. Algunos de nosotros estarán viviendo con más sufrimiento estos días, pero la amistad —esto es, el estar más próximos que cualquier prójimo—, hace que podamos compartirlo y por tanto aligerarlo si así lo queremos. Simplemente porque, en virtud de la amistad, somos llevados sin esfuerzo a vivir con la vida del otro. En este enclaustramiento que nos ha tocado, debemos permanecer abiertos como nunca antes al viento de la amistad que es capaz, como sabemos, de soplar más allá de toda distancia.

Como también vosotros habréis tal vez notado, nos encontramos, según los países, desde hace algunos días o semanas, sumidos en cuarentena en un periodo que, por un azar que tiene algo de perturbador, es también el tiempo de la cuaresma. Tradicionalmente tiempo de introspección, de renuncia y en fin, quizá, de reconciliación. Y ya que, quien me conoce lo sabe bien, siempre he pensado que no existe «la casualidad», sino que es solamente una manera de tranquilizarnos, una superstición mediante la cual nos obligamos a creer que lo que ocurre, la manera en que esto ocurre, no tiene ninguna significación para nosotros; he pensado que esta coincidencia forma parte de los signos del tiempo que está aquí y que estamos llamados a interpretar.

En los evangelios se cuenta que durante este período Jesús fue «empujado» por el Espíritu al desierto por cuarenta días y que ahí, en el tiempo de la ascesis, sufrió las tentaciones del demonio.

Es un topos que se encuentra en varias historias contadas en el Antiguo Testamento, partiendo evidentemente de la aventurada travesía del pueblo judío huyendo de las persecuciones. Historias diferentes, pero que coinciden en señalar el carácter de «prueba» que el desierto es. Por supuesto, la vida de cada uno de nosotros ha llegado a atravesar períodos desérticos. Estos no siempre han terminado bien y de ellos llevamos las cicatrices, al menos esta es mi experiencia. Pero pensándolo bien, las veces en que hemos salido más fuertes son aquellas que nos permiten estar todavía vivos. La cosa excepcional y que de vez en cuando ocurre, como ahora, es que la prueba sea al mismo tiempo individual y colectiva, llegando a implicar a pueblos enteros si no a la entera humanidad.

Nosotros, que hemos escrutado siempre el flujo inexorable de la historia buscando los signos del acontecimiento que llegara a interrumpirla, no podemos ahora desentendernos de lo que está sucediendo. Un acontecimiento enorme ante el que nos damos cuenta de que no tenemos suficientes palabras. De hecho, desierto es también la ausencia de palabras, de discursos, de confortable redundancia de los sonidos. Por otra parte, en hebreo, el término utilizado para «palabra», dabar, y el utilizado para «desierto», midbar, tienen la misma raíz; por lo que puede suponerse que en cuanto el desierto es un lugar privado de palabras, precisamente por eso es el lugar más adecuado a la revelación de la Palabra como acontecimiento. Lo primero que hay que hacer entonces es disponerse a escuchar, hacer suficiente limpieza dentro de sí como para poder acoger el acontecimiento. ¿Pero para escuchar el qué? En una entrevista a una monja que leí recientemente, esta declaraba que la obediencia hay que comprenderla en su sentido etimológico, como ob audire, es decir «escucha delante, en frente de». «Escuchar la realidad» es el verdadero sentido de la obediencia, concluye desde su enclaustramiento. Creo que es un ejercicio de este tipo lo que estos tiempos nos reclaman.

En el desierto no hay calles, ni senderos señalados que recorrer: es tarea de quien lo atraviesa orientarse y despejar una vía que le saque de ahí. No hay tiendas, ni fuentes de agua, ni plantas, y todo parece inmóvil porque en el desierto no hay producción, ni bares, ni centros sociales, no hay nada de todo eso que damos por descontado que tiene que haber para que un lugar sea considerado como «vivibile». En fin, puede decirse que no hay en él nada de humano y por eso, en el libro del Deuteronomio, se dice que en el desierto hay una soledad que grita. Lo sé, ya sé que parece que gran parte de este tiempo que vivimos esté hecho esencialmente de este grito y de esta inhumanidad, y entiendo la desconfianza y el horror del que a veces caemos cautivos y nos induce a desesperar. La vulgaridad de mucha de la «música» que sale de los balcones en Italia estos días, al caer la noche, no consigue cubrir aquel grito, más bien es él quien lo cubre todo y de hecho, después de la euforia de los primeros días, es un rito que está ya desfalleciendo: muchos son los que comprenden que hay algo que no suena justo. Volver a hacer de ese grito un canto depende de nuestra sensibilidad, es decir, de nuestra afinación en la tonalidad del acontecimiento. No debemos dejarnos arrastrar a la desesperación ni endurecernos en la negación. Son muchas las maneras de desesperar y de negar, y a menudo parecen como su contrario, en la agitación de la que están hechas y que transmiten: no nos dejemos engañar. Escuchemos el canto de la realidad, justamente.

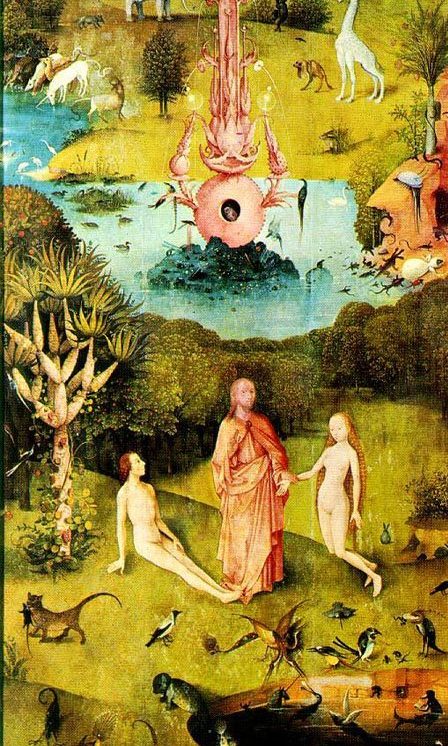

Conviene pensar que en esos viejos libros se cuenta que el jardín del Edén fue la primera victoria sobre el caos desértico, que de hecho fue plantado en el centro de un lugar donde nada había, ni arbustos ni hierba, ni un río ni ningún otra cosa. Y de hecho ese jardín ha permanecido inolvidable como promesa de felicidad hacia la que tender: un lugar de abundancia donde no hay trabajo ni explotación y donde todo está en equilibrio con todo. Los pueblos han creído en sus mejores momentos que esta era la única existencia digna. La victoria en y sobre el desierto no significa nada más que el acceso a la posibilidad de una vida más verdadera, más rica, más feliz y por tanto más libre.

En este preciso momento, cada uno de nosotros está viviendo su propia prueba y no es fácil distinguir la que soporta el cuerpo y la que soporta el espíritu, como tendemos normalmente a hacer. Ojalá sea esta, esta y no otra, mañana o quién sabe cuándo, la ocasión para reunir lo que habitualmente consideramos como escindido. Lo sabéis mejor que yo: la nuestra ha sido de principio a fin la civilización de la escisión. No permitamos ahora que la escisión se siga profundizando sin fin.

El desierto es el lugar propio de la krisis, en el sentido original de esta antigua palabra griega que sigue obsesionándonos: elección y decisión. ¿No pensáis entonces también vosotros, amigos míos, que hoy nos hemos visto todos «empujados» exactamente a ese lugar? ¿No ha llegado tal vez para todos nosotros el ineludible momento de la decisión?

¿Y no pensáis que se trata de una decisión que deberemos tomar juntos partiendo de sí; y no cada uno por su cuenta sin tener en cuenta a los demás?

El desierto del que hablo es el lugar de la prueba, no porque sea un espacio vacío, sino porque carece de todas aquellas cosas que decoran artificialmente la existencia, todo lo que las facilita y las halaga: carece, por tanto, de las distracciones que impiden cotidianamente a cada uno contemplar su propia vida con lucidez. El desierto es por tanto el lugar que permite meditar, concretamente, sobre la propia vida en el mundo, partiendo de un lugar fuera del mundo, en el sentido más auténtico: libre de lo superfluo, de todo lo que hemos creído necesario pero que repentinamente no lo es, ahora lo sabemos con seguridad, sencillamente porque jamás lo fue. Al contrario, el desierto nos hace sentir el deseo de todo lo que de verdad falta en nuestra vida. A lo largo del camino que nos abrimos en él con esfuerzo, sentimos la ausencia de la comunidad, así como la de la justicia y también, la de la gratuidad, la de la verdadera salud y, por supuesto, sentiremos también la ausencia de aquella persona a la que hemos excluido de nuestra intimidad sin comprender bien por qué, o que nos excluyó de la suya y a la que sin embargo, misteriosamente, seguimos amando. ¿Sed de amor? Diría que sí, en todos los sentidos posibles. Uno de entre vosotros, hace ya algún tiempo, me dijo que no se podía hacer nada juntos, ni tenía ningún sentido hacerlo, sin antes haberse amado al menos un poco. No en abstracto, no ideológicamente, sino en esa forma corpórea y espiritual que se experimenta en el contacto. Desde luego, comprender en qué consiste este bien del quererse no siempre ha sido fácil, y a menudo en lugar de hacernos bien nos hemos hecho daño. De hecho, los pocos seres que habitan de manera estable el desierto son siempre peligrosos: hienas y demonios. De Jesús, sin embargo, se dice que al final de la prueba incluso las fieras permanecían a su lado como si fueran corderos (¡El Edén!). Debemos pues aprovechar el momento para conseguir de una vez por todas comprender qué significa amarnos los unos a los otros sin utilizar los subterfugios, ni las absurdas mediaciones o la hipocresía con las que una y otra vez nos hemos estado aplastando o ignorando. Tengo la impresión, la certeza, de que en el momento en que toquemos esta realidad y la obedezcamos, entonces sí que «seremos todo» (saremo tutto).

Por eso el desierto es ese lugar en el que a través de las meditaciones y las pruebas, se forma duraderamente el espíritu fuerte de un nuevo comienzo. Tenemos hoy la posibilidad de no repetir un ritual como si se tratara de un paréntesis insignificante para nosotros y para el mundo —y en cuanto a rituales cansados e inútiles, dejádmelo decir, somos grandes expertos—, tenemos la posibilidad de derribar la membrana de la Historia que nos tiene prisioneros en un sueño maléfico. Ir más allá, como nos ha repetido a menudo un viejo sabio. En este momento ir más allá significa ir mucho más lejos que la pandemia, significa irnos juntos hacia otro plano de la existencia.

Templados por el desierto, con la fuerza espiritual adquirida a través de las privaciones y el enfrentamiento victorioso contra los demonios, podremos presentarnos en el mundo con una potencia nueva que no es del mundo, esa que a partir de ahora sabe —como dice Jesús al demonio que le tienta una primera vez— que no se vive únicamente de pan, sino con y a través de la Palabra. Que es más material que la materia misma. Las tentaciones a las que se ve sometido Cristo son las mismas de siempre: posesión, poder, manipulación. Materia que es menos que la materia. Son las mismas contra las que siempre hemos luchado: ¿Por eso nos hicimos amigos, os acordáis?

Es esta la Palabra que nos preocupa estos días, cada uno en su lugar, cada uno en su enclaustramiento, cada uno en su desierto, cada uno con una diferente fatiga. Lugares que pueden ser los de una intimidad reconquistada y que, sin embargo, todos juntos, crean un único desierto inmenso que es como un gigantesco encuentro con la realidad. Porque el desierto del que hablo no consiste en las calles vacías de la metrópoli, que está siempre vacía y triste incluso cuando está repleta y todo transcurre rápidamente y nos pone enfermos; sino que es el espacio salvaje que nos expone a la Palabra y en el seno del cual luchamos uno por uno contra las tentaciones. Conozco casi todas las que en estos días imagino que asaltan a la mayor parte de vosotros, porque han sido y en parte son todavía también las que me asaltan a mí. Sabéis a lo que me refiero. Una enseñanza decisiva del Jesús del desierto es, no obstante, aquella que sostiene que uno no dialoga con el demonio, nunca, porque una vez que has aceptado hacerlo, por más astuto que te creas, permanecerás prisionero: su discurso, su retórica, su arte de la seducción son otras tantas rejas que se cierran sobre ti. Cuántas veces hemos visto a estas rejas alejar para siempre de nosotros a viejos amigos…

Día tras día, nuestras habitaciones se transforman en fragmentos de un páramo desértico, con sus animales salvajes, su profundo silencio, tan incomparablemente habitable, y sus presencias, que de ordinario no percibimos pues estamos demasiado atareados con una multitud de cosas en gran parte inútiles. El desafío es reconocer la presencia justa, la buena, aquella que cura, y expulsar la mala, aquella que te pone enfermo, que te miente para hacerte mentir, que te intimida para que te arrodilles ante ella a cambio de más poder, de más cosas, de más mundanidad, de más reconocimiento, de más, de más, de más… El desierto hace ver lo posible y lo imposible.

El desierto es de hecho el lugar que lograron los primeros monachoi, los «solitarios», aquellos que se alejaron de un imperio injusto y decadente, primero en pequeños grupos, pero después de que mes tras mes, año tras año, se volvieron centenares y más tarde miles y empezaron así a vivir juntos, grupo a grupo, en el cenobio, palabra que no quiere decir otra cosa que lo que también nosotros hemos buscado siempre: lugar de vida común. En ese momento, como hoy, fue una prueba que afectó tanto a la colectividad como a las personas singulares. Alrededor de los cenobios se formaron así otras comunidades y también al final ciudades, que recibían de los cenobios la fuerza espiritual. De aquellos solitarios que consiguieron ver, de su retirada en el desierto, de aquellas comunidades donde todo era común nació así una nueva civilización. Esa misma que después se ha perdido a través de los siglos porque perdió el contacto con su verdad, arrodillándose desde hace tiempo ante los demonios del capitalismo, la misma que hoy está expirando. El problema es que quiere arrastrarnos con ella, en su infierno.

Esta civilización no termina a causa del coronavirus, creo que está muy claro para todos su carácter de epifenómeno, sino a causa de su arrogancia, de su insaciable rapacidad, de su injusticia, a causa de haber transformado el mundo en una gigantesca fábrica de muerte. ¿Qué otra cosa podía parir más que el demonio de la destrucción total una civilización que ha convertido el dinero en ídolo absoluto y el poder en el fin último de toda cosa y de toda existencia?

Una vez fuera de la “emergencia” y de nuestro desierto, ya que debemos considerar siempre como transitorio el habitar en él, no debemos permitir que haya sido solo un paréntesis, lleno de sufrimientos y de muerte o incluso de descubrimientos y de momentos memorables, al que sigue a continuación el retorno a la normalidad de antes, porque es precisamente ella quien nos ha llevado al punto donde estamos y la que no puede sino continuar profundizando la destrucción. Comprendiendo en esta normalidad de antes también nuestra manera de vivir, o mejor de sobrevivir y desengañarnos. Veo que entre nosotros muchos están buscando desesperadamente reafirmar la propia normalidad. Así no vamos bien, con toda la amistad: no vale la pena.

Pero tenemos que prestar atención también a la normalidad de después, que nos presentarán como la nueva necesidad, hecha de prohibiciones, de ausencia de libertad y de un renovado egoísmo, y todo por nuestro bien. O aquella que improvisados profetas nos indicarán como la pasta del nuevo mundo, idéntico al de antes solo que con gobernadores diferentes.

Al contrario, deberíamos repetir el gesto de separación de los primeros monachoi: hacer secesión de la decadente civilización de la destrucción, construir nuestros cenobios, nuestras comunas. He pensado mucho últimamente en por qué no lo hemos hecho todavía, por qué no hemos sido capaces, qué es lo que nos ha impedido hasta ahora intentarlo de nuevo; no he sabido darme respuestas satisfactorias. Quizá entre vosotros alguno conseguirá sugerirme alguna. Creo que estoy empezando a entrever alguna que todavía no habíamos considerado. Sea como sea este tiempo al cual hemos sido “empujados” por el Espíritu merece, yo creo, una respuesta llena de verdad. Desde nosotros. Una que podría venir del silencio que estamos habitando, de la soledad que estamos viviendo, del mal contra el que estamos luchando. ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a ver, cuando salgamos del desierto?

Una vez fuera del desierto, el Nazareno anunció que el Reino estaba próximo. He interpretado siempre este próximo, no en el sentido temporal de un futuro no demasiado lejano y que nadie ha podido justamente calcular jamás, sino como algo que tenemos o que se encuentra al lado nuestro, tal y como se dice, precisamente, de nuestro prójimo. Sobre esta vecindad, no creo que necesitemos de demasiadas palabras para entendernos.

Os abrazo y espero vuestras noticias a la mayor brevedad,

vuestro,